9月1日、乃木神社にて「崎門学研究会特別講座」と銘打ち、作家で中央乃木会理事の拳骨拓史氏に「乃木大将と山鹿流~維新の原動力となる思想への影響を含めて~」と題して講演して頂いた。

山鹿素行は崎門学の祖山崎闇斎と並んで江戸期の国体思想の原初となった人物。また、乃木大将が昭和天皇への教育用として山鹿素行『中朝事実』と三宅観瀾『中興鑑言』を謹呈したことは広く知られている。なお、三宅観瀾は崎門学の系譜に連なる人物であり、両学派の思想的近さがうかがえる(ただし、同時代人である上に思想的近さがありながら、山崎闇斎と山鹿素行は仲が良くなかったらしい)。

山鹿素行は朱子学批判を行い赤穂に配流されたが、その地で既に身に着けていた甲州流兵学を発展させ、山鹿流兵学を作り上げた。当時の兵学は、中国兵法を参考にしつつ日本独自の思想的発展を遂げていた。西洋兵学は「戦場でどれだけ効率的に敵を殲滅するか」という手段であるが、東洋兵学は好んで戦争を行わず、「武を用いつつ如何に国を発展させるか」を追究した学問である。加えて、そこに天照大神への信仰といった尊皇思想的部分が加味された。

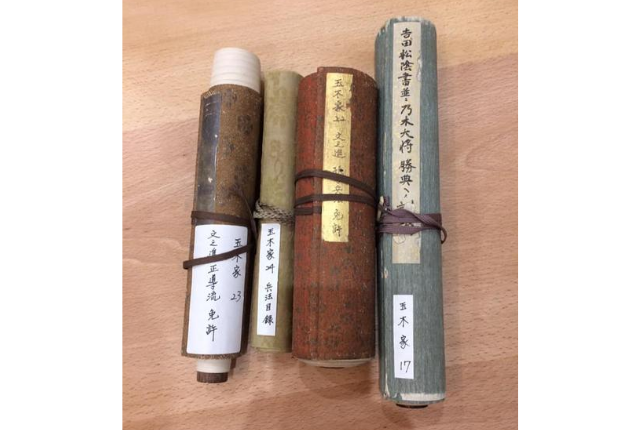

山鹿流兵学は三人まで奥義を伝授することが許され、それ以外の人には秘伝であった。その一人が吉田松陰の吉田家に伝わっている。吉田家・玉木家・杉家・乃木家の四家は、互いに養子を出す複雑な親戚関係にあった。吉田家の当主吉田大助が早世したことで、杉家から吉田松陰が吉田家を継ぐ存在として養子となった。ただし、当時の松陰は幼かったので、松陰のおじで玉木家に養子にいっていた玉木文之進が松陰に山鹿流兵学を伝授した。短期で一人前にしなければいけなかったこともあり、非常に厳しい教育であった。ちなみに乃木大将は松陰とは師弟関係になく、玉木文之進の弟子である。

日本兵学は幕末の激動の時代に、(1)西洋流の武器に対応できなかったこと、(2)限られた門弟にだけ秘伝を伝授するという方法が時代遅れとされたこと、の二点で急速に廃れ、尊皇思想としての側面のみが残っている。江戸時代の三百年間、幕府が禁じたことで科学技術的進歩はほとんどなかったが、精神は磨き上げられた。その清華が儒学・国学・兵学であり、現代日本人はその精神・倫理を学ぶ必要がある。

なお、当日は「士規七則」「大星伝」といった巻物も特別に公開された。また、乃木神社の宮司に乃木神社内の乃木大将にまつわる史跡・遺品の解説も受けた。

(小野耕資)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)