井上寶護

著者の健気さを讚へる

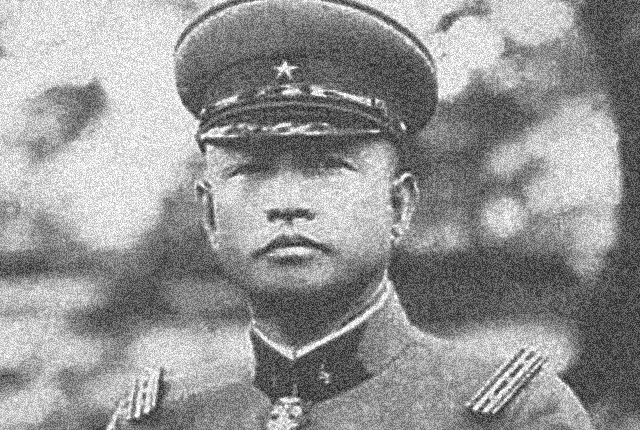

この春、石原莞爾の新たな評傳が出た。渡辺望著『石原莞爾』(言視舍・東京)である。昨今はやりの新書判ではなく、二六七頁の本格的な單行本である。

小説にせよ評論・評傳にせよ、いま石原莞爾を扱ふのは間違ひなく一種の冒險である。なぜか。まづ先行研究が多過ぎる。近現代の軍人の中で、石原ほど多くの著作・研究・評論の對象となつた人物は稀であらう。

滿洲事變、二・二六事件といふ重大事件の雙方に關はつて重要な役割を演じ、國の命運に深く關與した人物――それだけでも無視出來ないうへ、天才と呼ばれたその人物像は複雜で謎に滿ち、多くの缺點と共に日本人離れのした大膽不敵さを併せ持つ……後世の人を惹きつけて已まない人間的魅力を、石原は備へてゐるのである。

それだけに石原莞爾についてこれまで發表された文獻は夥しい數に上り、その全てに眼を通すのは至難の業、ほとんど不可能事と思はれる。實際、渡辺が卷末に掲げた「参考文献・論文一覧」だけで七十四點もある。失禮を承知で言ふのだが、著者は自ら掲げたこれらの文獻の全てに目を通したのだらうか。

例へばリストには田中智学『獅子王全集』「論業編」(獅子王文庫)が擧げられてゐる。(264p 筆者註―獅子王はともに師子王の、論業編は論叢篇の誤り) 「論叢篇」はA5大判三段組み五百頁の大冊が十卷だから、これだけで約五千頁になる。また同じく田中智学『日蓮主義教学大観・復刻版』(新世界社)(筆者註―新世界社は真世界社の誤り)は、A5判一段組みながら五卷合せて三千頁を輕く超える浩瀚な書物である。この兩者だけでも約八千頁、簡單に讀み通せる分量ではない。必要な部分だけ讀むといふ手もあるが、著者は引用に際してなぜか卷數・頁を示してゐない(75p)。

むろん著者が挙げた「参考文献・論文一覧」は九牛の一毛であり、この他にいくらでもある。藤本治毅・木村武雄・岡田益吉・成澤榮三・中根清澄・横山臣平・南部襄吉といつた先行研究者の著作がリストに見当たらないのは、察するに青江舜二郎などに全面依存したといふことか。それともどこかの年代で取捨の線を引いたのか。いづれにしても參考文獻が多過ぎるのは、少な過ぎるのと同樣の困難を新規の挑戰者に強ひることだらう。

「冒險」である所以の第二は、石原莞爾を論じる者自身の歴史觀が、否應なく著書に露呈されるといふ點である。石原を論評するものは、滿洲事變の、また二・二六事件の論評を避ける譯にはゆかない。延いては戰前日本の歴史の歩みへの評價を避けて通れない。どうしても著者自身の史觀を明らかにせざるを得ないのである。

しかも周知のごとく戰後の言語空間の中では、今に至るも滿洲事變は「謀略に基くアジア侵略の出發點」であり、石原莞爾は「日本を亡國へと導く引鐵を引いた男」と信じ込まれてゐる。あらゆる情報が、左翼偏向したメディアと歴史・教育の世界から發信されてゐるのだから、個人の力では抗ひようもない。

その一方で、實像を遙かに超えて偉人視する「石原教」の信者のやうな人々がまだ生き殘つてゐる。この人々にとつて石原はいまだに近代日本に出現した「大英雄」であり、破れたとはいへ一旦は理想の樂土・滿洲國を生み出した「大偉人」なのである。彼らの心の中では今も石原は生きてゐて、彼への批判を許さない。

つまり評論を試みる者がいづれの立場に立つにせよ必ず強力な反論を招くに違ひない、石原はさういふ難しい素材なのである。そんな困難を承知の上で、あへて石原莞爾への新たな挑戰といふ冒険に踏み切つた著者の勇氣に、まづは滿腔の敬意を表したい。

「平和憲法」への態度

戰後間もなく、石原が「日本國憲法」護持を唱へたことはよく知られてゐる。著者はこれについて次のやうに述べる。

「石原がいったいいかなる思想信条に基づいて平和憲法礼賛を唱えていたかについては石原研究者においても諸説あり、左派的論客からは、石原の戦後進歩派への転向を指摘する見解もある。しかし私は石原の平和憲法支持は、占領軍下(ママ)の一時的な「猫かぶり」にすぎなかったと思う。/重要なことは、石原にとって天皇も国家も、「猫かぶり」が可能であるような、改変可能な存在であったということである。日蓮仏教を信じなかったゆえに一時的に国難=敗戦に直面した日本国家と天皇は、当座のしのぎとして、日本国憲法といううすっぺらな衣を着ていればよく、その衣が必要でなくなったときに、ふたたび日蓮仏教と結びつくべき輝かしい日本と天皇がよみがえる、というふうに石原は考えたのではないだろうか。そしてそのような柔軟な天皇主義と日本主義へのアプローチを、石原は国柱会信仰から会得したのではないかと私は考える」(77p 引用原文のまま 以下同)

持論であつた「世界最終戰爭論」の最終決戰説を引つ込めて平和憲法を禮讚したのは、身過ぎ世過ぎのための一時的な「猫かぶり」だつたのではないか、さう渡辺は推測する。シナといふ國に對する石原の評價の變遷や、二・二六事件に對處する石原の態度に、ともに「搖らぎ」を見る著者らしい臆測である。だが、敗戰直後に石原は次のやうに語つてゐる。

「今日までは、いかにも軍備を持たぬ真の独立国はなかった。しかし前述の如く今や世界統一の前夜に入り、戦争の絶滅してしまう次の時代が来るのである。たとい中途半端な軍備を持ったところで何の役にも立つものではない.我等は心の底から戦争放棄の甚深微妙な真意義に目覚め、身に寸鉄を帯びずしてただ正義に基づき国を立て、全世界に対してその進むべき新しき道を示そうとする大覚悟と大抱負に生きねばならぬ。/戦争の絶滅、世界の統一は眼前に迫り、恒久平和の実現も夢ではなくなったのに、現実の世界は生まれたばかりの原子爆弾を中にして日夜その爆発に恐れおののき、列強はますます軍備の充実に腐心している。ああ憐れむべき哉」(「戦争放棄の真意義」昭和二十年十月『人類後史への出発』展転社80~81p)

「日本國憲法」が公布されるのはこの一年後である。現實を見据ゑた上での熱のこもつた彼の言葉が、一時的な「猫かぶり」だつたとは考へにくい。どうやら石原は本氣で「武器なしの世界統一」を思ひ描いてゐたらしいのである。

興味深い論點の數々

著者はこの他にも樣々な興味深い論點を提出して讀者を飽きさせない。松岡洋右のキリスト教信仰を敷衍して「天皇信仰」と本地垂迹説との關係を説いたり(36p)、ドイツ留学が石原に與へた意味合ひを様々に考察したり(87p)、チェンバレンの人種學説を引いて「黄禍論」の淵源を説明したり(126p)、滿洲事變と二・二六事件への石原の態度を、一聯の強固な意思に基くことを論證しようとしたり(143p)、張作霖爆殺事件の實行犯に關する最新の學説や論爭を紹介したり(149p)、現代にも当てはまる對シナ外交の拙劣ぶりを指摘したり(155p)、名高い石原の「謀略」の本質を改めて分析したり(170p)、日本社會に特有の獨裁者を排除する「暗默のパワー」の存在を指摘する(243p)など、多方面の話題で大いに樂しませてくれる。

中でも第二部思想篇の冒頭に展開される「僞史」についての考察は面白い。著者は僞史・架空戰記・SFといつた方面に造詣が深いと見えて、よく知られた「義經=ジンギスカン」説を皮切りに竝々ならぬ蘊蓄が披露される。豐富な作品例を擧げつつ「優れた架空戦記が、ときとして偽史と正史の境界をこえて、予言の書のような性質を示す」(99p)と指摘し、檜山良昭の架空戰記『日本本土決戦』の中に描かれた石原に言及してかう書く。

「石原が架空戦記作者に人気があるのは、もちろん、彼自身がたいへん独創的な軍人思想家だったことが原因している。またその独創性を歴史上、発揮しきれないままに歴史からの退場を余儀なくされたという正史上の事実が、石原への同情的な思いを形成し、架空戦記の作者や読者に石原贔屓を呼び起こすという面もあるのだろう。しかし、それだけではなく、石原の予言的な表現の中に、ある種、架空戦記めいた性格の存在をみることができるということも理由にあるのではないかと思う。つまり、石原の生涯自身に、架空戦記作家、偽史家のような性質があるのではないかということである」(103p)

著者はさらに石原の年代豫測が當らなかつたことに關聯して、秦郁彦による石原批判(『昭和史の軍人たち』)を取り上げながら、結論的に次のやうな鋭い指摘をする。

「一見すると虚構の極地のような架空戦記小説、あるいは、SF、偽史に、逆に作者のもつとも純粋な歴史理念や思想理念が表現可能であることはすでに述べてきた通りである。石原自身は、客観主義的な意味での歴史の予言をしていようと考えたのではなく、日米最終戦争というある種の〈フィクション〉に自分の歴史観、あるいは宗教観を反映させようとしているのではないだろうか。〈日米最終戦争〉という〈物語〉は、現実に起こるか起こらないかではなく、日米間の間に存在する必然的対立関係についての思想表現だったのだと私は考える」(107p)

このやうな捉へ方は、サブカルチャーの世界に通曉してゐるらしい渡辺ならではの獨創的なものとして注目に値する。傳統的な人物像を明らかに一歩も二歩も脱け出してゐて、特に若い世代を石原莞爾に近づけさせる一助となるかも知れない。

表現力のさらなる練磨を

さて、以下はまだお若く先の長い著者に對する一讀者の要望である。先づは言ひにくいことながら、歴史上の人物を描くためには、渡辺の筆力はさらなる練磨が必要である。これまでの引用に限つても、目の肥えた讀者ならたやすくそのことを看破したに違ひない。例へば先ほど引いた文章である。同じことなら、

「一見すると虚構の極地のような架空戦記小説あるいはSF・偽史に、逆に作者の最も純粋な歴史理念や思想を盛り込めることはすでに述べた通りである。石原自身は客観的な歴史の予言をしようと思ったのではなく、日米最終戦争という〈フィクション〉に自分の歴史観、宗教観を反映させようとしたのではないか。〈日米最終戦争〉という〈物語〉は、現実に起こるかどうかではなく、日米間に存在する宿命的対立についての思想表現だったのだと私は考える」――とでも書いてくれたら、どんなにすつきりするかと思ふ。

「日本の政治的主張と国際的利益を最大限になすことのみが彼の目的であった」(29~30p 主述不相応)

「…という別の歌は、勤皇家であった東条の人生の面を表現している句でもある」(40p 意味不明、歌は句でもある?)

「…安心して天皇主義への信仰の安定安心を得ることができたのではないだろうか」(40p 表現重複)

「指摘可能なのは、多感な読書青年のまま、幼年学校・士官学校、少尉の道を歩んだ石原と思われるのは、どうしても軍隊は自分の性にあわないことにあらためて意識的になったことである」(62p 意味が分かりにくい)

「一見すると非常にマテリアルな天照大神・天皇理解に見えるが、しかしこの理解のレトリックもまた、父親の智学の天皇主義とパラレルである」(81p 意味が分かりにくい)

擧げ始めると際限がない。かういふことを著者の個性・文章の特徴に歸せしめる譯にはゆかない。はつきり言つて表現力未熟で、讀むのに疲れる。時おり引用する里見岸雄はもとより、中西輝政とか福田和也らの練達の文章に出會ふと正直ほつとする。こんな印象を讀者に與へるやうでは困る。過去に何册も著書のある渡辺には失禮な言ひ方だが、文章力の一層の練磨に勵んでもらひたい。

調査・校正・引用の不備

では客觀的な間違ひの方はどうか。これも無論ある。しかもかなり多い。例へば「国際尊遵守国家」といふ不思議な言葉が目次と本文(158p)兩方に使はれてゐる(從つて單なる校正ミスとは思はれない)。だが、こんな言葉があるのだらうか。「国柱会の宗祖である田中智学」(44p)などと言はれると、現存する國柱會の會員(筆者もその一人)は思はずのけぞつてしまふだらう。若き日の智學が「妙覚寺の蔵書を通じて、文学に傾倒」(67p)したといふ話も初耳だ。妙覺寺には文學全集でも置いてあつたのか。「國柱會」と題する宮澤賢治の文語詩を、詩人が會に批判的であつた證據と勘違ひしたり(72p)、石原が里見岸雄をライバル視したかのやうに描いたり(83p)、田中智學を差し置いて石原を近代日本における日蓮思想の第一人者と過剩評價したり(260p)、とにかく基本的な誤解・思ひ込みが多過ぎる。

田中智學が創立した國柱會も、また里見岸雄が開いた日本國體學會も現存する。關係者も多數健在である。さういふ組織の重要人物を扱ふにしては、著者の事前調査はあまりに安易に過ぎると言はねばならない。直接當つて調べようと思へばいくらでも調べられるし、場合によつては未知の貴重な資料が得られるかも知れない。

かく言ふのは著者の不注意を咎める氣持ちよりも、「最新の石原莞爾評傳」が明らかな事實の誤りを含むとなると、それが他に與へる影響が恐いのだ。初學者や部外の人は著者の誤りを見拔くことが出來ず、すべて眞實だと思ひ込むかも知れない。いや、おそらく思ひ込むだらう。こんな立派な單行本に、小學生のやうな初歩的な誤りが幾つも書かれてゐるとは想像しにくいからだ。

著者の不用意な姿勢はすでに觸れた「参考文献」リストにも明らかだが、それだけに止まらない。「初めて『法華經』に取り組んだ」と正直に語るのはよいとして、その肝腎の『法華經』の引用部分に校正ミスが集中してゐるのは一體どうしたことだらう。

「縦横二百五十由旬」→「縦広二百五十由旬」、「往在」→「住在」、「二百五十旬→二百五十由旬」、「皆金色」→「身皆金色」、「桶出品」→「涌出品」(108~109p)……現代語譯を入れてたつた十二行の中にこんなに誤植があつては、果して真面目に著者校正をしたのかさへ疑はしい。假にも過去、何億何十億といふ先人が仰ぎ見た「聖典」の校正である。念には念を入れて愼重にやつて欲しかつた。

これに比べると地の文の誤植はさほど目立たないが、それでも筆者が氣附いただけで十五箇所あつた。頁數が多い初版本でこれくらゐは已むを得ないのかも知れないが、それにしても209頁(後五行目)、210頁(九行目)の「二十六日」(ともに「二十七日」の誤り)は痛い。大事件の推移を追ふ重要記述の中のミスは致命的だ。

ついでに言ふと出典を示すのに、「以上」「前掲(書)」「所収」「より」といつた用語が有つたり無かつたり、組合せてみたり、まつたく統一が取れてゐない。ほとんどその日の風任せ、といつた感じである。それがどうした、と言はれれば返答に困るが、やはり著作物一般の習慣に從つて統一を心掛けた方が無難だと思ふ。

賞め言葉が乏しいのに咎めるに急な、著者にとつて或は意地の惡い書評になつたかも知れぬ。しかしそれもこれも、あの西尾幹二に師事する著者の、偏向教育を克服した廣い視野と公平な史觀に基いての今後の活躍に、切に期待するがゆゑの老婆心(老爺心?)のなせる業として受け止めて貰ひたい。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)