1月11日午後、貸会議室オフィスゴコマチ(京都市)にて、民族文化研究会関西地区第21回定例研究会が開催された。

報告者は、半木糺氏と湯原静雄氏。

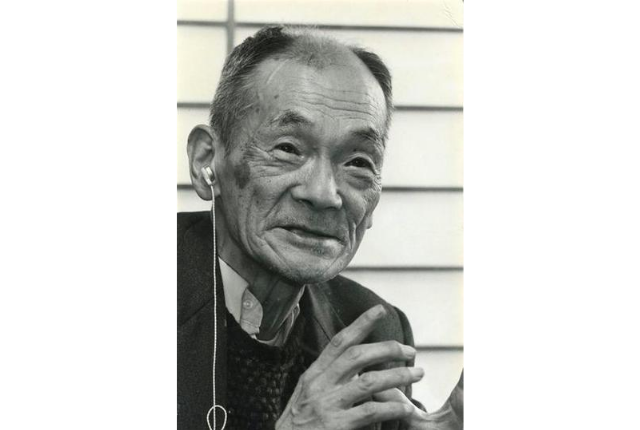

まず、半木氏が、「『私人』としての葦津珍彦 ― 『昭和史を生きて:神国の民の心』を中心に」と題し、人間としての葦津珍彦に迫った。葦津は戦後における神道の危機に際し、神道擁護の論陣を張り続けた。したがって、その言説は、つねに相手との理性的対話を意識したもので、自身が実際に抱いている信条の発露は抑制された。また、青年時代をはじめとして、その個人史も判然としない部分が多い。本報告では、こうした葦津が意識的に公表を控えていた自身の信条や、伏せられたままの個人史といった、葦津の私的側面が俎上に載せられる。他の著作とは異なり、随想録などが所収されている『昭和史を生きて:神国の民の心』が分析され、葦津の人となりが考察される。

続いて、湯原静雄氏が、「近世期における神道神学の展開 ― 中野裕三『国学者の神信仰』を読む(第1回)」と題し、神道神学の理論的方向性を探るため、中野裕三『国学者の神信仰』を分析した。多様な神道像を整理し、体系化することを目的に、戦後になって「神道神学」と呼ばれる研究領域が発展した。しかし、こうした神道神学においても、各論者の立場の距離が大きい。神道の把握にあたって欠かせない神道神学は、如何なる理論的方向性を目指せばよいのかが問題となる。ここで手がかりとなるのが、各論者の神道神学において共通の理論的資源として援用されている、国学者の展開した神道思想である。こうした国学者の神道思想に遡行することで、神道神学に豊かな理論的成果を与えることができ、かつ神道像の整理にも役立つ。そこで、本報告では、こうした神道神学と国学者の神道思想の架橋という主題に取り組んでいる中野裕三『国学者の神信仰』を手掛かりに、神道神学の理論的方向性が探られる。今回は、同書の序論を紹介した。

その後、里見岸雄『討論天皇』を輪読した。〔湯原静雄〕

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)