2月9日午後、貸会議室オフィスゴコマチ(京都市)にて、民族文化研究会関西地区第10回定例研究会が開催された。

報告者は中村龍一氏と竹見靖秋氏。

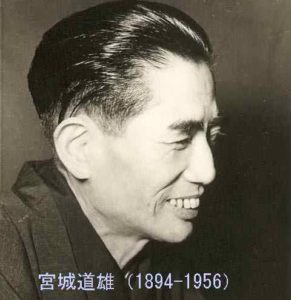

中村氏は、「日本音樂を私達の生活に取り戻すために(第七囘) ― 箏曲」と題し、箏曲の歴史的沿革を概観した。また、宮城道雄に代表される現代箏曲も紹介した。

中村氏は、「日本音樂を私達の生活に取り戻すために(第七囘) ― 箏曲」と題し、箏曲の歴史的沿革を概観した。また、宮城道雄に代表される現代箏曲も紹介した。

続いて、竹見氏が、「神々の集い ― 日本開顕同盟について」と題し、神社本庁と民間宗教家を中心として結成された政治団体《日本開顕同盟》について考察した。この《日本開顕同盟》は、多数の宗教団体が保守的政治信条で連携していた点で《日本会議》を彷彿とさせるだけでなく、《生長の家》が本格的に政治活動を始動させる以前の昭和三十年に結成されていることから、戦後日本における宗教右派の先駆的存在とも解釈することができ、戦後日本における右派的政治運動の動向を分析する上で、非常に興味深い団体である。

今回も活発な議論が展開され、盛会となった。〔S・A〕

2月17日午後、早稲田奉仕園にて民族文化研究会東京地区第19回定例研究会が開催された。報告者は、渡貫賢介氏(会事務担当)と会長で弁護士の輿石逸貴氏。

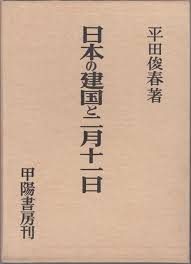

渡貫氏は、「『紀元節』と『建国記念の日』を巡る一つの議論」と題し、戦後の歴史学者・平田俊春氏による「建国記念の日」肯定論を紹介。併せて、近代日本において時期・実態が明確な「建国」と、悠久の昔にさかのぼる「肇国」がしばしば区別されて理解されていた点を紹介した。

渡貫氏は、「『紀元節』と『建国記念の日』を巡る一つの議論」と題し、戦後の歴史学者・平田俊春氏による「建国記念の日」肯定論を紹介。併せて、近代日本において時期・実態が明確な「建国」と、悠久の昔にさかのぼる「肇国」がしばしば区別されて理解されていた点を紹介した。

輿石氏は、「大嘗祭の検討」と題して、秋篠宮殿下による大嘗祭に関するご発言を起点としながら、大嘗祭に対する現在の法的な位置づけ、平成の大嘗祭に対する違憲訴訟の内容などを整理し、御発言の持つ政治的・思想的意味について検討を行った。〔T・W〕

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)