散華を拒まれた青年

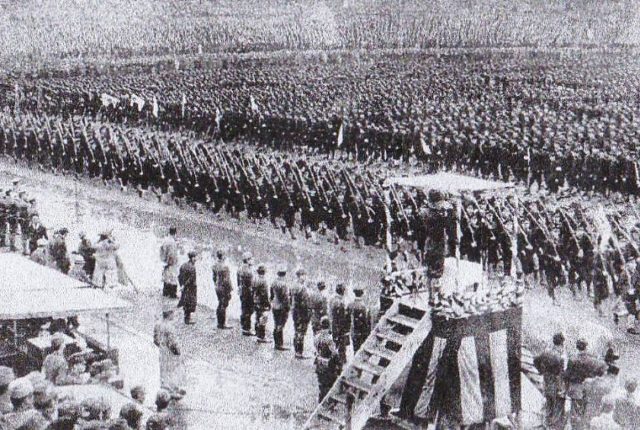

大東亜戦争が始まつてから一年あまり、昭和十八年に入ると戦局は少しずつ悪化し、兵員不足に直面した東条英機内閣は同年十月一日、理工系と教員養成系を除く文科系の高等教育諸学校在学生の徴兵延期措置を撤廃する。これらの学徒兵は各学校に籍を置いたまま入隊することとされ、十月二十一日には明治神宮外苑競技場で出陣学徒壮行会が開かれた。

東京帝国大学法学部政治学科に在学していた橋川文三も徴兵の対象であつたが、結核のために免除される。

後に述べるやうに、このことが文三の後半生に大きな影響を与へた。

橋川文三は、大正十一年、玄界灘に浮かぶ長崎県の対馬で生まれる。橋川家は対馬の海産物や木炭を広島まで運ぶ商ひをしてゐた。文三が三歳の時に父の故郷である広島県安芸郡仁保村(現・広島市)に一家は移住。その後、広島高等師範学校附属中学(現・広島大学附属中学校)を経て、昭和十四年四月、第一高等学校(現・東京大学教養部)に入学したわけだが、上京して早々に文三は強い幻滅を抱く。

(前略)奇妙な言い方になるが、私のイメージに描かれていた東京とは、それは全く別のものであった。私はそこに本ものの「近代」生活がある場所として、東京を幻想していたのである。[中略]しかし、現実に見たこの都市は、誰かスマートな西欧人が言ったように「巨大な田舎」であり、自乗化された「地方」にすぎなかった。そのことを、私はほとんど第一印象で了解したといってもよい。〔「ロマン派へ接近の頃」〕

中学の頃からジイドやランボーを読み耽るフランスかぶれの文学青年であり、西洋近代に漠然とした憧れを持つてゐた当時の文三は東京に対する勝手なイメージを膨らませ過ぎてゐたのであらう。

保田與重郎への傾倒

そんな文三の関心を「日本」に導いたのは、「日本近代詩の父」とも云ふべき萩原朔太郎だつた。

『月に吠える』(大正六年)・『青猫』(大正十一年)において叙情的かつ象徴主義的な口語自由詩を確立した朔太郎も既に五十歳を過ぎてゐたが、昭和十二年十二月に発表した「日本への回帰」において、現実の東京が「西洋といふ蜃気楼」や「文明開化の幻燈」と如何異なつてゐるか、文三と同じやうな嘆きを漏らしてゐる。

けれども、朔太郎は東京の俗悪さに象徴される近代日本の虚無を丸ごと受け入れ、そこから世界的新文化を建設する覚悟を説いた。

現実は虚無である。今の日本には何物もない。一切の文化は喪失されてる。だが僕等の知性人は、かかる虚妄の中に抗争しながら、未来の建設に向つて這ひあがつてくる。僕等は絶対者の意志である。悩みつつ、嘆きつつ、悲しみつつ、そして尚、最も絶望的に失望しながら、しかも尚前進への意志を捨てないのだ。[中略]日本的なものへの回帰!それは僕等の詩人にとつて、よるべなき魂の悲しい漂泊者の歌を意味するのだ。

かうした現実の日本を軽侮し、真正なる日本を創造せんといふロマン主義的な意欲は、東京帝国大学文学部を出たばかりの保田與重郎が筆を執つた「『日本浪曼派』廣告」〔昭和九年十一月〕にも窺へる。

過去日本の文學界に於て、俗調の流行極り、先代の糟糠を食ひて嫌はざること、今日の事情に過ぎるものを知らない。しかも省みて藝術する自覺の切迫の極點に形成されしこと、今日の青年文學人に勝るものあるを見ぬ。觀じくれば日本に於て未だ嚴密なる浪曼運動の發生を見ないのである。今にして次代は一つの萌芽に己を藏めつゝ、現状は混沌として分明でない。僕ら我が世代の歌を唱へねばならぬ。/茲に僕ら、文學の運動を否定するために、進んで文學の運動を開始する。卑近に對する高邁の主張に他ならぬ。流行に対する不易である。從俗に對する本道である。眞理と誠實の侍女として存在するイロニーを、今遂に用ひねばならぬ。

『日本の橋』で昭和十二年二月に池谷信三郎賞を受賞し、若き文芸評論家として健筆を揮つてゐた保田の著作を文三は貪るやうに読んだといふ。とりわけ、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』を素材として近代人の俗物性を描いた『ヱルテルは何故死んだか』、藤原氏に敗れて没落していく大伴家持を通じて万葉集の真義を明らかにした『万葉集の精神』などに大きな影響を受け、第一高等学校の『校友会雑誌』改め『護国会雑誌』に保田ばりの随筆を遺してゐる。

大東亜戦争開戦後の昭和十七年四月、文三は東京大学法学部に入学したが、既に修業年限が短縮されるなど大学も戦時体制下にあり、学生の中には戦場での死を自明のものとし、それをロマン主義的に美化する者も少なくなかつた。

私たちと同年のある若者は、保田の説くことがらの究極的様相を感じとり、古事記をいだいてただ南海のジャングルに腐らんした屍となることを熱望していた!少くとも「純心な」青年の場合、保田のイロニイの帰結はそのような形をとったと思われる。これは甚しくナチズムの心理構造とことなる形である。ナヴィア・ミュッセン・ケンペンチズムのニヒリズムは、「我々は闘わねばならぬ!」という呪われた無窮動にあらわれるが、しかし、私たちの感じとった日本ロマン派は、まさに「私たちは死なねばならぬ!」という以外のものではなかった。〔『日本浪曼派批判序説』〕

友人のことと文三は記してゐるが、自身もまた同様の望みを抱いてゐたのだらう。にもかかはらず、先に述べた事情により、文三は散華の機会を奪はれたのである。

永遠につづく休日

学徒出陣により文系の学生の大多数は居なくなり、理系の学生も吉本隆明のやうに地方の工場や農村に動員され、東京に残つたのは体に何らかの支障を抱へる者たちのみであつた。昭和二十年初め、貴族院事務局に配属された文三は驚くべき世界を垣間見る。

貴族院ではその特権的な地位を反映して、奇妙な時代錯誤を感じさせるようなことが少なくなかった。しかし、なによりも、私を呆然とさせたのは、戦局の苛烈さが、この世界にはほとんど影響を与えていないらしいことであった。[中略]政治というものが、私などの空想していたように崇高な明断果決の行動ではなく、何か曖昧で、奇妙な因襲のメカニズムに従うものであるらしいということを私はばくぜんと感じとった。それとともに、要するに、私たちとは別の人びとが、何か別の考え方でこの戦争を指導しているらしいということも感じないではいられなかった。〔「戦争と私」〕

文三は、「私的回想断片」の中で、新聞紙上で「死にいそぐことこそが神国日本の大義であると考える少年たちと、それを一種の頽廃であると見る大人たち」とにより展開された「人生二十五年論争」を取り上げてゐるけれども、戦争による死を自明のものとし、それを如何に正しく美しいものとするかに腐心してゐた文三からすれば、貴族院に巣食ふ化石のやうな華族たちや彼らに平身低頭する小磯国昭首相ら政府首脳は別世界の人間に見えたであらう。

しかしながら、文三たち当時の青年は戦争における勝利だけを考へてゐたのでもない。

およそ地上においてありえないほどの自由、奇蹟的な放恣と純潔、アコスミックな美と倫理の合致がその時代の様式であり、透明な無為と無垢の兇行との一体感が全地をおおっていた。それは永遠につづく休日の印象であり、悠久な夏の季節を思わせる日々であった。[中略]いうまでもなくこのオルギア(秘宴―金子補足)は、全体戦争の生み出した凄絶なアイロニイにほかならない。三島(由紀夫──金子補足)のように、海軍工廠の寮に暮しながら、「小さな孤独な美的趣味に熱中」することも、戦争の経過に不感となることも、この倒錯した恣意の時代では、決して非愛国的異端ではありえなかった。そしてまた、たとえば少年が頭を銀色の焼夷弾に引き裂かれ、肉片となって初夏の庭先を血に染めることも、むしろ自明の美であった。〔「夭折者の禁欲」〕

「戦後」に対する違和感

昭和二十年六月、農林省に配属された文三は実家がある広島の食糧事務所に勤務し始めたものゝ、原爆投下の三日前に所用のため上京する。結局、甘美な死を迎へられぬまゝ、戦争といふ「永遠につづく休日」が終はつた。

敗戦は彼らにとって不吉な啓示であった。それはかえって絶望を意味した。三島の表現でいえば「いよいよ生きなければならぬと決心したときの絶望と幻滅」の時期が突如としてはじまる。少年たちは純潔な死の時間から追放され、忍辱と苦痛の時間に引渡される。あの戦争を支配した「死の共同体」のそれではなく、「平和」というもう一つの見知らぬ神によって予定された「孤独と仕事」の時間が始る。そしてそれは、あの日常的で無意味なもう一つの死―いわば相対化された市民的な死がおとずれるまで、生活を支配する人間的な時間である。それは暖昧でいかがわしい時代を意味した。平和はどこか「異常」で明晰さを欠いていた。〔同右〕

文三は否応なく市民的日常に放り出される。「生還がなぜそのようなものでありえたかを納得するための作業を後半生の目的と」定めた〔「私的回想断片」〕ものゝ、高校在学中に父を失つてをり、母と弟妹の生活を支へるべく出版社に編集者として勤務し始めた。昭和二十五年には母も亡くなり、長兄たる文三が弟妹を扶養しなければならなくなるも、今度は自身の結核が悪化して療養生活を送らざるを得なくなる。同じ時期、丸山眞男に師事したり、日共にも入党したりと戦後民主主義の影響を強く受けながらも、戦前を断罪して事足れりとする丸山流の「超国家主義」論やマルクス主義に相容れぬものがあつたやうで、昭和三十二年に発表した『日本浪曼派批判序説』を契機として独自の道を歩み始める。

「美」と「政治」、そして「国体」

この『日本浪曼派批判序説』において、日本浪曼派を「耽美的パトリオティズム」の系譜に連なるものと位置づける橋川は、「美」と「政治」の関係を論ずる中で、「日本人の生活と思想において、あたかも西欧社会における神の観念のように、普遍的に包括するものが『美』にほかならなかったということができよう」とした上で、「このように美意識が生活原理として浸透しているところ」では、「政治の基本的カテゴリイとしての『支配と服従』関係(権力関係)において、その正統性原理(Legitimitätsprinzip)が美意識の位相においてあらわれる傾向を示す」と述べ、そのため「政治の作用が日常的な生活意識の次元で、その美意識の内容として受け取られ」がちで、「近代政治のダイナミック」を構成する「なぜこの権力がわれわれに服従を要請し強制することができるのか、という不断の問題意識」に繋がらないとして、次のやうに記す。

日本政治における天皇制の政治観念には、[中略]ダイナミックの動因となる要素は欠如していた。それはほとんど二十世紀に残存する唯一の近代的神政政治ともいうべきシステムであって、天皇権力の正統化は「天壌無窮」を形容詞とする一種の伝統主義的支配として行われた。[中略]天皇支配という「驚くべき現象」に対する懐疑や抵抗は心理的にも不可能であった。なぜなら、天皇支配の原理は国家構造の底辺細胞をなす家族と部落共同体においてもひとしく貫通しており、天皇権力への懐疑はそのまま個人生活の日常的局面における自壊を意味したからである。このことを、別の視角から見るならば、本来的な政治の動学が成立しないことを意味した。つまり、政治的動学の基盤をなす政治的価値(=権力)の葛藤関係が、究極的には悠久な国体論のフレームのなかに吸収されるという構造があったからである。[中略]そのシステムにおいては、究極的な政治ないし政治的決定というものがありえないという意味で、そこに現象する政治過程の全体像は、結局一種の自然過程(既成事実への屈従過程)としか考えられないことになる。

この「悠久な国体論のフレーム」に関連して、文三は「国体についての信念は、まさにCredoquiaabsurdumest(不合理ゆえに我信ず──金子補足)のしるとして、即ち天啓によって与えられた超自然的知識としてとらえられて」をり、「いわゆる『日本教』神学の核心をなすものとして継承され」た結果、「日本人の思考力は奇怪なまでに矮小化され、歴史の体温が少し上ると、しばしば呪文めいたわけのわからぬうわごとを口走るという体質をあらわすようにもなった」とも述べてゐる〔「国体論の連想」〕。

かゝるロマン主義的「国体」観に立つ限り、「国体」の将来に関して以下のやうな見解を示すのは当然のことだらう。

宗教と政治の無差別な一体性の空間的拡大ということが、日本の帝国主義の顕著な特質であった。そうして、日本の「国体論」は、少くともこの百年の歴史について、それらの点にその責任を負っている。それはそのような展開をとげる内在的必然性を含んでいた。いわばそれは純粋無垢の思想・信念ではありえない。[中略]われわれがもし皇室ということに限ってその永続の願望を披瀝するとしても、われわれは決してなにごともなかったかのように──あたかも山河自然のそれを語るように──その願望をあらわしてはならないであろう。/「国体」が「征服・闘争・帝国主義」のシンボルに逆行しないためには、何よりもわれわれは「国体」の自然化を戒める必要がある。〔「国体論・二つの前提〕

「天皇」に対する複雑な思ひ

こゝで注目すべきは、「もし皇室ということに限ってその永続の願望を披瀝するとしても」といふ表現だ。文三の天皇観は如何なるものであつたか。三島由紀夫の「文化防衛論」を論じた「美の論理と政治の論理」において、文三は「私は、およそある一つの文化が危機にのぞんだとき、その文化が『天皇を讃美せよ!野蛮人を排斥せよ!』というのと同じ叫びをあげるのは当然のことだと思っている。それはほとんど危機におかれた人間の生理的反射に似た現象であり、日本にかぎらず、それぞれの時期において、人類史上の普遍的な現象であると思っている。とくに日本のように社会組織の有機的性格が濃密な地域では、危機への反射的反応はそれだけ強烈であるのは当然である」と、尊王攘夷運動を肯定してゐる。また、「天皇感情についての断片」といふエツセイには、「君主制の問題は理性の問題ではなく、むしろ感情の問題であるといわれる。[中略]天皇はたんに政治上の元首であったばかりでなく、万民の上に君臨する美的・倫理的権威として、日常生活の些細な徳目や審美観にまで浸透、内在しうる原理であった」といふ記述があり、続いて以下のやうな一節が見える。

こうしたことが起こりえたということは、まさに二十世紀の奇蹟、神話といってよい。いくらあとからその理由づけを説明されても、やはりそれは一種驚嘆すべき歴史としか思われない。遠い古代ならいざ知らず、現にそれは私などの前半生において起こった事実である。[中略]私たちはその意味での「右翼」的心情にとらえられやすい人間であったし、今もその要因を残留しているかもしれないということである。ここで右翼的心情というのは、いわゆる右翼と呼ばれる人々のメンタリティに限られるものではなく、もっと広義の天皇制感情ともいうべきものである。それはおよそ戦前の教育を受けた人々には周知の、あの奇怪な倒錯と陶酔とを呼び起こす様々な儀礼と象徴による感情体系のことである。[中略]それは国民普通の感情であり、密かな頽廃の感覚なしには、それを嘲弄することができないものであった。われはいわば国民の実存に根ざした感情であり、ある普遍的神秘感であった。この感情の実体はちょうど天皇制=国体と呼ばれるものと同様、縹緲としてとらえがたい。[中略]一種の無私=自己喪失の思考を含めた感情であり、本質的には死と無とによって照らし出された倒錯的な生命の姿である。天皇制がある明確な実体的理念体系であるというより、むしろいかなる異質の生き方をも無限に抱擁しうる、いわば無の自覚体系であったといわれるように、同じように無限定に流動する奇怪な自意識の形であった。いわゆる右翼者の思想・行動の中によりも、天皇の礼拝を目の当たりに見ながらむせび泣く庶民の心の中にこそ、この種の右翼的心情はその生々しい原型をあらわしている。

文三は、「奇怪な倒錯と陶酔」といふ否定的な評価を基調としつゝも、天皇に対する「いわば国民の実存に根ざした感情」、「ある普遍的神秘感」の存在を肯定してゐる。さらに、「私たちはその意味での『右翼』的心情にとらえられやすい人間であったし、今もその要因を残留しているかもしれない」といふ含みのある表現さへ見られる。

かうした文三の屈折した文章について、三島由紀夫は「いつも思ふことですが、貴兄の文体の冴えや頭脳の犀利には、どこか、悪魔的なものがある。悪魔的といふより、どこか、悪魔に身を売つた趣があつて、はなはだ失礼な比喩かもしれないが、もつとも誠実な二重スパイの論理といふものは、かういふものではないかと思はれることがある」〔「橋川文三氏への公開状」〕と評してゐるが、「二重スパイ」であると云ふなら、文三は戦後民主主義者の振りをした日本浪曼派だつたのか、それとも日本浪曼派の振りをした戦後民主主義者だつたのか、あるいは双方の振りをしたニヒリストだつたのか。この点については結論が出ない、といふのが正直なところである。

金子宗德(かねこ・むねのり)里見日本文化学研究所所長/亜細亜大学非常勤講師

.png)

.png)

-185x130.png)

-185x130.png)

.png)

.png)

.png)