10月19日午後、貸会議室オフィスゴコマチ(京都市)にて、民族文化研究会関西地区第18回定例研究会が開催された。

報告者は、望月浚渫氏と竹見靖秋氏。

まず、望月氏が、「近世・近代日本の相互扶助システム――定礼と国民健康保険」と題し、国民健康保険制度の源流である江戸期の「定礼」という相互扶助制度を概観した。江戸期の九州には、無医村など医療の恩恵にあずかれない村落において、村民が米や金銭を拠出し合い、医師を村に滞在させ、村民に医療を受けさせる「定礼」と呼ばれる制度が存在した。この「定礼」は、近代に入り、農村の困窮を是正するため、農村における社会保険制度の導入を計画していた内務省によって注目され、この「定礼」制度を元に、国民健康保険制度が制定された。本報告では、同じく前近代の相互扶助制度である「無尽講」なども取り上げられ、日本における伝統的な相互扶助・社会保障の在り方まで議論が及んだ。

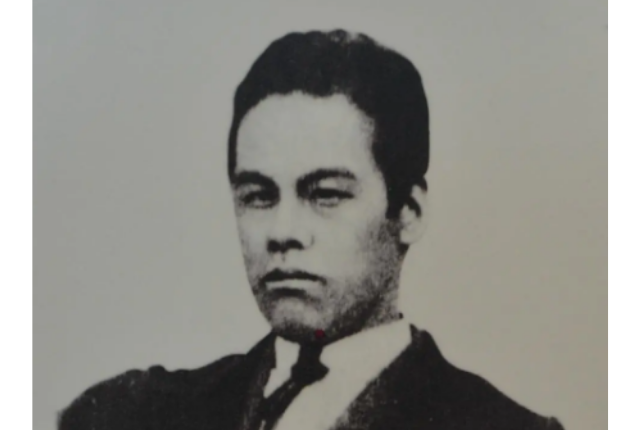

続いて、竹見氏が、「ある化学者の神道説 - 明石博高(あかしひろあきら)の電気神道」と題し、化学者として明治期の近代化に貢献した明石博高の特異な神道説を概観した。明石は青年期から蘭学に親しみ、維新以降は化学者として活動したが、当時の京都府知事である槇村直正によって京都舎密局に招聘され、京都府の殖産興業に尽力した。他方で、明石は国学にも通じ、神道に対する関心も抱いており、御嶽教や神道大成教といった教派神道系の教団にも関係していた。こうした宗教界への関りが高じ、明石は独自の神道説をもつに至ったが、その神道説は神や霊魂、宇宙法則の根元を、電気の作用によって説明しようとする、非常に特異なものだった。本報告では、こうした明石の特異な神道説を、伝統文化と西洋科学が遭遇した維新期だからこそ誕生したものだと説明した。

その後、里見岸雄『討論天皇』の輪読を行った。

〔湯原静雄〕

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)