ジョルジュ・セリーヌ 〔Georges,Celine〕

フランス版「週刊金曜日」

新年早々の一月七日から衝撃的なニュースが飛び込んできた。

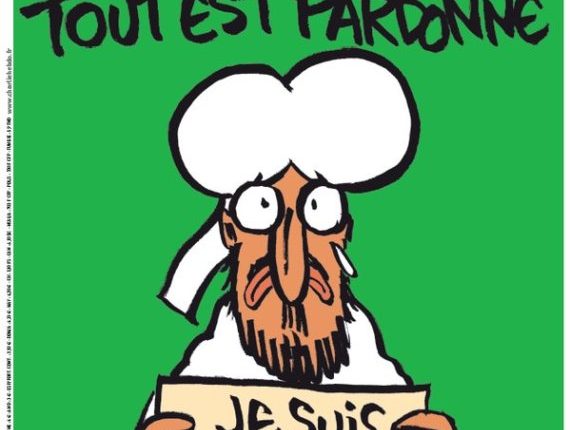

フランスの週刊新聞「シャルリー・エブド(Charlie Hebdo)」の編集部がイスラム過激派と思しき二名の男に襲撃され、編集長ら十二人が殺害された。襲撃犯は逃走を図るも、最終的には射殺されたという。

犠牲者を追悼し、表現の自由を暴力で封じ込めようとした野蛮なテロリストに抗議する行事がフランス各地で開かれ、政府が主導したパリでのデモ行進には、オランド大統領に加えて各国の首脳も参加したと報じられた。

民主主義社会において、「表現の自由」は侵すべからざるものとされる。日本国憲法にも「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」(第二十一条)と定められている。

そもそも、表現とは私たちが自己の想念を外界に向けて示す行為である。それは、他者に自己の意思を伝える唯一の手段であり、それなくして人間は社会を形成し得ない。その点で、表現は人間が人間らしく生きるために最も重要なものであり、その自由は社会的に保障されるべきだ。中共や北朝鮮の如く、権力者が自己を守るために批判的言論を弾圧することは到底許されない。

だが、今回の場合はどうか。

「シャルリー・エブド」の売り物は際どい諷刺画であるという。諷刺の対象となったのは、イスラム教に限らない。キリスト教やユダヤ教の聖職者、イスラム系移民に対して強硬姿勢をとるFN(国民戦線)など多岐に及んだ。FN前党首のジャンマリ・ル・ペンは「ル・ポワン」のインタビューに答える形で「政治道徳を完全に解体しようとする無政府主義的トロツキスト」〔同誌ウェブサイト〕と評している。要は、フランス版「週刊金曜日」だ。

今回の事件を契機に殺害された諷刺画家の作品を見たが、諷刺する相手に対する軽侮と悪意しか感じられなかった。

中には、東京オリンピック開催決定に際して、(被曝者を連想させる)手が三本の力士と足が三本の力士が向かい合っている様子を描き、防護服を着たキャスターに「福島のおかげで相撲が五輪競技になりました」と語らせるという日本人を愚弄するものもあった。西村眞悟氏は、かつて欧米の諷刺画家が日本人を猿の姿で描いていたことを引き合いに出し、「あいつらに、モハメットを侮辱されたイスラム教徒の無念さが分かった」〔「西村眞悟の時事通信」(平成二十七年一月十五日)〕と記しているが、もし今上陛下が同様に描かれたらどうか。寛容ぶって「表現の自由」だからと許すことが出来るだろうか。

事件の背景にある移民問題

犠牲者追悼デモは超党派で行われ、野党UMP(国民運動連合)党首のサルコジ首相なども参加したが、党首でありながら一人だけ招待されなかった人物がいる。FNの党首で、前党首の三女であるマリーヌ・ル・ペンだ。

マリーヌは、事件翌日のテレビ番組で「国家が攻撃された。攻撃されたのは、我々の文明であり、我々の生活様式だ。戦争が始まったといって過言ではない」、「フランスはただちに、イスラム原理主義者に対する戦争を始めなければならない」、「イスラム原理主義者はフランスに対して戦争を始めたのだ」などと述べたと云う〔日仏共同テレビ局「フランス10」ウェブサイト〕。

イスラム系移民の大量流入を問題視してきたFNからすれば、今回の事件は起こるべくして起きたということだろう。

フランスにおける移民の割合は全人口の10%を超えた。これは正規の滞在資格を持つ人間に限った数値で、加えて不法滞在者が存在する。スペインなど南欧諸国出身者も少なくないが、その大半は旧フランス植民地であった北アフリカや西アフリカの出身者だ。昨今は、東欧や中東からの流入者も増えているという。

二度の世界大戦で人口が減少したフランスにとって移民は貴重な労働力であり、当初、フランス政府は移民の受入れに積極的だった。けれども、石油危機を契機として不況が始まると、時のジスカール・デスタン政権は就労を目的とする移民の受入れを停止し、奨励金を導入して移民の本国帰還を促す。けれども、貧しいとは云っても本国における生活より豊かであり、社会も安定している以上、本国に帰るわけがない。配偶者を呼び寄せ、両者の間に子が生まれ、その子が…と、移民(および二世・三世)の数は増加していく一方であった。

こうした移民(および二世・三世)を如何にしてフランス化するか。

フランスの法制度では、父母のいずれか一方がフランス国籍を有する者の子はフランス国籍を有するのは当然のことだが、父母が共にフランス国籍を有さなくともフランスで生まれた子にはフランス国籍が与えられる。従って、フランス人の子も移民の子も同じフランス人ということになる。

けれども、法律上は同じフランス人であるとしたところで文化伝統や生活習慣が大きく異なる以上、移民の二世・三世を巡って様々な文化摩擦が生じた。

その一例が、一九八九(平成元)年十月に発生した「スカーフ事件」である。フランス北部オワーズ県の公立中学校で、イスラム教徒の北アフリカ系女学生がヒジャブ(イスラム風のスカーフ)を着用して登校したところ、政教分離原則に反するとして校長から退学を命ぜられたというものだ。

公権力によって運営される学校においてイスラム教の表徴であるヒジャブの着用を認めることは世俗国家としてのフランスを揺るがすとして校長の処分を是とする側と、学校はイスラム教を始め様々な文化に対して開かれたものであるべきとして校長の処分を否とする側とで論争となった。最終的には、公立学校において宗教的表徴の着用を禁止する法律が制定された。

では、経済的にはどうか。フランス全体の失業率じたい約10%と高いが、移民に限れば約16%、北アフリカ系に至っては20%を超える。サッカーのフランス代表となったジダンなど一部の成功者を除けば生活は苦しく、公的扶助を受ける人間も多い。

傲慢極まりなき選民意識

彼らの多くは大都市の郊外に集住し、日中からブラブラしており、先住民たるフランス人からすれば、弱者ぶって自分たちの土地や財産を奪う許し難い存在であろう。移民に対する断固たる処置を取るべしというFNが支持を延ばすのは当然だ。

一方、移民の側からすれば、フランス社会に対する帰属意識もなく、フランス国家に対する忠誠心もない。自分を取り巻く現実が苦しければ苦しいほど現実を超える価値を求め、原理主義に身を委ねることで現実を否定しようとするのだろう。アル・カーイダやイスラム国の戦闘員となり、ユダヤ・キリスト教勢力を敵とする者が相次ぐのは当たり前だ。

FNを支持するフランス人にしても、テロリズムに走るイスラム原理主義にしても、経済的理由による安易な移民受入れの被害者なのだ。このことを「シャルリー・エブド」の執筆者たちは理解していたであろうか。文化の多元性を理解できぬ愚民として両者を見下していたのではないか。そのような傲慢極まりなき選民意識は、「表現の自由」を錦の御旗にしてテロリズム抗議デモを行いつつ、既往の移民政策を徹底的に批判してきたFNを排除するフランスの政治エリートにも共通している。

彼らと同様の選民意識を、ヘイトスピーチ批判を繰り返す「週刊金曜日」や経団連に使嗾されたのか移民政策を推進しようとする安倍首相らに見出してしまうのは、筆者の被害妄想であろうか。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)