政治・経済・文化など多面的にグローバル化する中国。その動きを正しく認識することは、世界の将来を予測し、我が国の進路を考える上でも極めて重要である。グローバリゼーション研究所(所長・五十嵐正樹氏)では、そうした観点に基づく研究を行うと共に、その成果をウェブサイトなどで対外的に発信している。

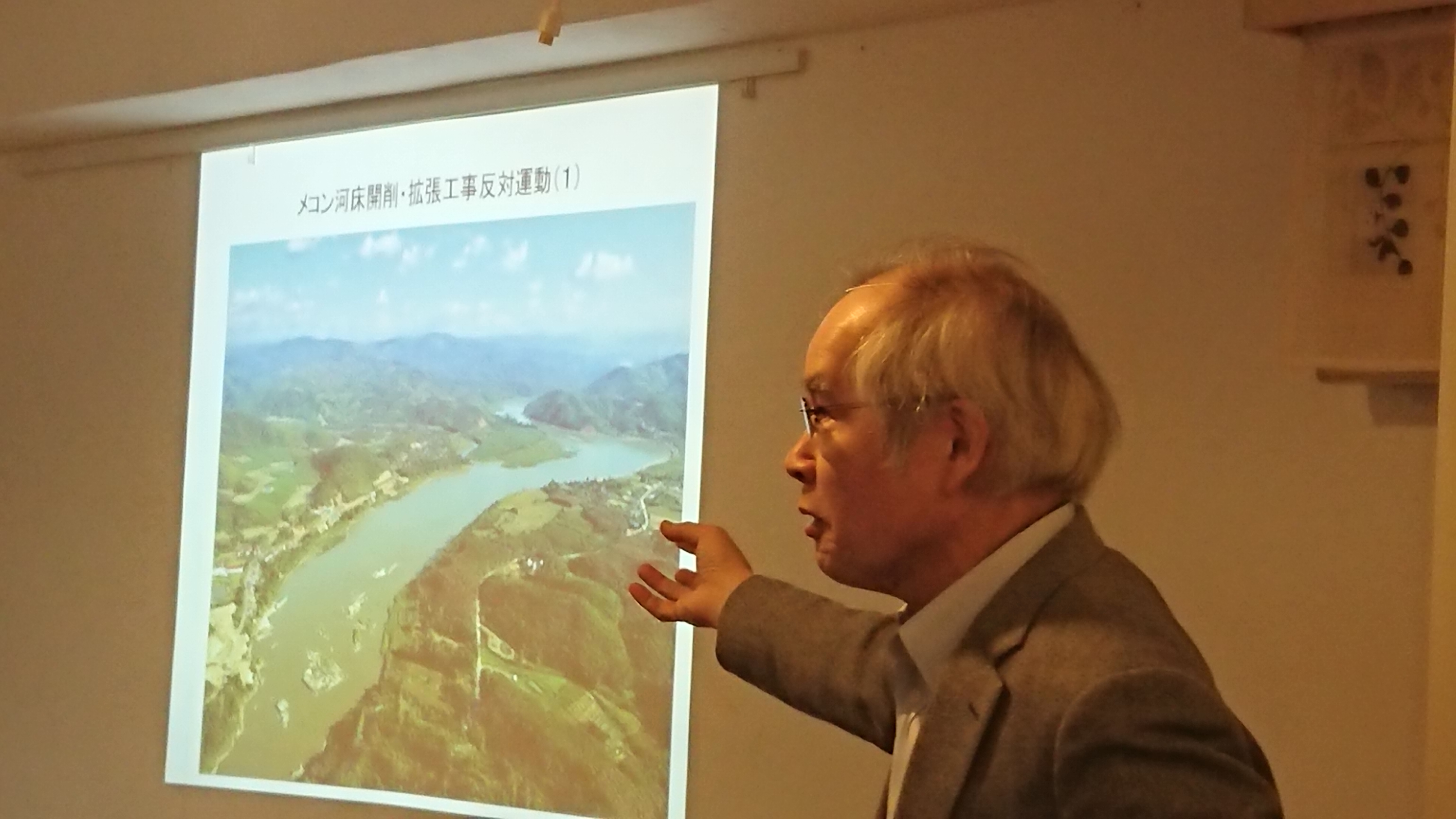

1月26日午後、スタートアップカフェ(東京都武蔵野市)にて、同研究所主催の講演会が開催され、樋泉克夫氏(愛知県立大学名誉教授)が「米中対立と東南アジア―その過去・現在・未来を考える」と題して講演した。

意外に思われるかもしれないが、アメリカ人の多くは中国に対して親近感を有している。19世紀から20世紀初頭にかけて中国に多くのアメリカ人宣教師が派遣されていたし、対中強硬派とされるトランプ大統領の孫娘が中国語を学んでいることは報道でも知られているところだ。これに対して中国を率いる習近平世代は、「打倒美(アメリカ)帝国主義」を掲げた毛沢東思想で育った。

1978年に共産中国が鄧小平の下で改革開放路線を採り始めてから昨年で40年。経済のグローバル化と相俟って経済規模は開放当時の二百二十三倍強となり、今や共産中国はアメリカにとって現実的脅威となった。

中国のメコン川開発について解説する樋泉克夫氏

港湾の開発やパイプラインの敷設など「熱帯への進軍」を進める中国に対し、アメリカは東南アジア諸国を懐柔しようとしているが、東南アジア諸国は関心を示そうとしない。各国に「自国ファースト」を打ち出す指導者と隠然たる勢力を有する華僑が存在するからだ。華僑は中国に愛着を有するものの、中国共産党の思惑の儘に動くわけではない。

そうである以上、特定の国家や政権を「親日」か「反日」かと色分けすることは危険であると、樋泉氏は強調した。〔M・K〕

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)